Бот жалуется

Чей-то бот сошел с ума и начал открывать issues (багрепорты) в репозитории Claude Code. Там таких несколько, про Etihad спрашивает, про аэропорты. Интересно, что его заставило так свихнуться?

Чей-то бот сошел с ума и начал открывать issues (багрепорты) в репозитории Claude Code. Там таких несколько, про Etihad спрашивает, про аэропорты. Интересно, что его заставило так свихнуться?

Я, конечно, поддался модному веянию и завел себе OpenClaw — фреймворк, состоящий из персонального агента и большого количества обвязок вокруг. Не могу сказать, что использую его на полную мощность, но все же наблюдения уже можно оформлять.

У меня есть достаточное количество не очень активной техники Apple, куда можно было бы поставить OpenClaw — ну, знаете, как народ вдруг повально начал покупать базовую версию mac mini специально для бота. Но я все же не стал этого делать — я не вижу особых проблем с безопасностью, но и особых причин разворачивать бота именно так тоже не заметно. Разве что немалое количество скиллов, которые идут в комплекте с ботом, рекомендуется ставить через Homebrew, ну так совершенно необязательно следовать этим рекомендациям, бинарники везде бинарники.

За две недели использования я нашел только одну проблему, которая бы решилась использованием macos — если хочется, чтобы бот работал с хранилищем Obsidian, то это хранилище не должно находиться в iCloud, как у меня было. Впрочем, я перенес пока хранилище на Cloudflare R2 с достаточно щедрым бесплатным планом — посмотрим, что будет.

Должен признаться — я пользуюсь спеллчекером, когда пишу на украинском. Я никогда не изучал язык — когда я впервые в жизни пошел в школу в Украине, то спросил у учительницы украинского «Как мне догнать остальных в классе?». В ответ я услышал примерно то, что знают все — «Где вы были восемь лет», то есть «А как вы догоните, если у вас оценок со второго по десятый класс нет?». Это понятно, потому что еще за месяц до этого я изучал в школе азербайджанский.

Поэтому я получил право вообще не ходить на уроки украинского языка и литературы, хотя за это пришлось сдавать не один, а два выпускных экзамена по выбору (в один день, между прочим). Высшее образование также не повлияло на уровень украинского — первая техническая документация на железной дороге на украинском появилась именно тогда, когда я уже закончил учиться, а делал я это в Днепре.

Нет, как можно услышать, я на украинском говорю, конечно, понимаю его, да, как видите, даже пишу — однако делаю ошибки, а это невыносимо, потому что в других языках я очень быстро вижу ошибки и вообще перфекционист. Поэтому я пользуюсь спеллчекером и тщательно проверяю любой текст, даже комментарии — потому что перепутаю «и» с «і» и сразу вспомнят и об Одессе, и о Яндексе.

Я пользуюсь LanguageTool — это очень мощная штука, но она проверяет орфографию, пунктуацию и почти не ловит русизмы. Более того — в некоторых случаях именно моя самая большая проблема с «і» и «и» пролазит, поскольку само слово может правильно писаться и так, и так (такій, такий, это соответственно женский и мужской род местоимения). В общем, я помучился и решил посмотреть, что с этим и русизмами можно сделать.

Оказалось, что LanguageTool — это открытый продукт, который можно расширять, правда, только если вы разворачиваете его у себя. Это меня никогда не пугало, поэтому Claude получил задание и начал выполнять.

Мы (меня уже спрашивали, почему “мы” — скромный я, не могу приписать себе заслугу нескольких LLM) взяли корпус UA-GEC — это корпус ошибок, составленный Grammarly и выложенный в open-source. Из него вытащили разделы, где собраны ошибки по стилю, беглости, сочетаемости и калькам. Кроме того, добавили правила по согласованию. Первый вариант содержал более 1000 правил и давал кучу false positives. Пришлось переделывать, тестировать, но в итоге вроде бы получилось неплохо. Впрочем, конечно, не идеально.

Если кому-то интересно попробовать или даже пользоваться постоянно — вот репозиторий, содержащий и сами правила, и инструкцию по локальному развертыванию (вам понадобится Docker). Если найдете ошибки или есть что добавить — там можно отправить issue или даже сделать PR.

Иногда книги бывают тяжелыми, но необходимыми. Я сейчас прочитал первый том книги Андрея Кураева “Мифология русских войн” и могу сказать, что это именно такая книга.

Начиная с утверждения, что книга посвящена спору с популярным нарративом российской пропаганды «Россия никогда ни на кого не нападала, всегда расширялась мирно и сохранила все народы, присоединившиеся к ней», автор начинает, как он предупреждает, “высыпать факты”. Вы будете смеяться, но действительно начинает с печенегов и половцев, точнее, с князей Святослава и Олега.

Цитаты и ссылки составляют примерно две трети текста первого тома. Это летописи, сказания, дневники, хроники, воспоминания, переписка — очень большой и тщательно отобранный массив информации, который очень убедительно показывает, что Московия, а затем Россия, вела захватнические войны, покоряла (то есть оккупировала) соседние территории, убивала и изгоняла коренное население и т. д.

Я не знаю, хотел ли отец Андрей такого эффекта, но когда читаешь это подряд (а должен признаться, что это даже затягивает), возникает ужасный образ страны, где собственных ресурсов практически не было, поэтому всю свою историю, то есть почти тысячу лет, она грабила соседей, затем захватывала их земли, уничтожала города и села с населением, занималась настоящим геноцидом (хотя именно это слово автор почти не использует) и … гадила. То есть, действительно — свидетельства самых разных времен, хоть Московского царства, хоть войны с Наполеоном, хоть первой мировой, вспоминают, что после российских войск всегда все было разрушено, разбито и обмазано экскрементами.

Поэтому все то, что мы видели последние четыре года в новостях и соцсетях — это не что-то новое, не результат какой-то особой деградации россиян при Путине, это так было всегда. Об этом Кураев пишет еще в предисловии — вспоминает, что и в истории Европы были войны, пытки, уничтожение городов, геноцид населения колоний, но Европа от этого прошлого уходит, осознает его, в то время как Россия им любуется, «расчесывает прежние обиды» и даже повторяет, как мы видим, «подвиги» дедов.

Книга издана в Германии и продается на Amazon и в европейских книжных магазинах.

Повелся на упоминания в Facebook и купил книгу Орыси Демской “Одеса. Степом і Морем розказана історія”. Мало того, что разочаровался, так еще и заставлял себя дочитывать, хотя книга откровенно маленькая — электронная версия на iPad мне показывала 76 страниц, причем увеличенным текстом.

Когда открываешь книгу, которая, судя по названию, посвящена Одессе, языкам и истории, то, зная, что автор книги является ученой, ожидаешь встретить изложение научных фактов, да, в популярной форме, но приведенных точно и достаточно полно объясненных, с обоснованием и выводами. Чего точно не ожидаешь — это столкнуться с постоянными повторами странных поэтических выражений, как будто вставленных скриптами или LLM (например, «выгін лука тепер Одеської затоки», или постоянные напоминания «того самого року», после чего обязательно приводятся еще два события, непонятно как связанные с упомянутой датой). Или с фантазиями вроде предположения, что милетские основатели колонии на берегах Черного моря изгоняли туда всех неугодных, в частности, — евреев. На самом деле в то время, 5-6 века до нашей эры, евреи страдали от вавилонского пленения и в Ионию не переселялись. Утверждения о том, что среди жителей Северного Причерноморья того времени были семиты, основаны на надписях на свинцовых табличках, найденных на острове Березань и в Ольвии, но они большинством ученых считаются финикийскими.

Видимо, автор, постоянно перечисляя языки, на которых говорили на месте, где сейчас расположена Одесса, пыталась показать, что здесь всегда было много чего, многие жили и на многих языках говорили, а главный язык Российской империи господствовал лишь пару веков, однако это, по моему мнению, получилось неубедительно. Так же не удалось убедительно показать, что украинский язык здесь имеет право на главенствующее положение — в основном рассказывается об интеллигенции, активистах «Просвиты» и о базарах, что, по мнению автора, иллюстрирует, что вокруг Одессы был украинский язык. Попыток хотя бы объяснить, почему он там был, не предпринимается — это отдельно странно. Как можно было пытаться доказать что-то об украинском языке вокруг Одессы и не упомянуть ни одно поселение козаков, поселившихся здесь после разгрома Запорожской Сечи (а некоторые селились еще до этого) — не понимаю. Хотя то же Усатово в тексте есть в рассказе об Усатовской культуре — но в качестве иллюстрации прилеплено (ну, а как еще назвать фотографию, никак не относящуюся к содержанию?) фото креста на козацком кладбище в Усатово.

Откровенно говоря, это какая-то нелепая пропаганда. Написанная довольно плохим стилем. Своего рода лингвистический TikTok. Поэтому ссылку не даю.

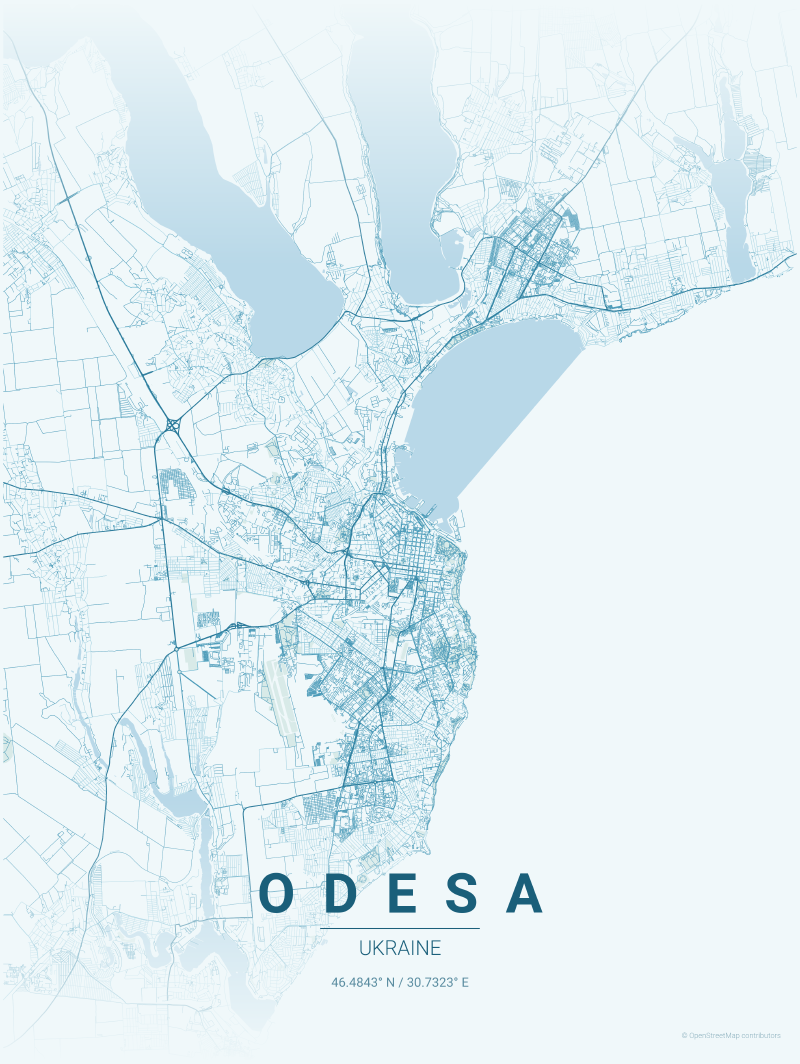

Интересный проект — скрипт выкачивает данные карты для выбранного города и делает из нее постер.

Попробовал для Одессы — вышло неплохо.

Есть все-таки небольшая надежда в Америке.

Том Морелло из Rage Against the Machine на прошлой неделе участвовал в концерте в центре Миннеаполиса и обратился к публике со словами:

Brothers and sisters, thank you for welcoming us to the Battle of Minneapolis. My friends, if it looks like fascism, sounds like fascism, acts like fascism, dresses like fascism, talks like fascism, kills like fascism and lies like fascism, brothers and sisters, it’s fucking fascism. It’s here, it’s now, it’s in my city, it’s in your city and it must be resisted, protested, defended against, stood up to, exposed, ousted, overthrown and driven out. By who? By you. By me. Minneapolis is an inspiration to the entire nation. You have heroically stood up against ICE, stood up against Trump, stood up against this terrible rising tide of state terror. You’ve stood up for your neighbors and for yourselves and for democracy and for justice. Ain’t nobody coming to save us, except us. And brothers and sisters, you are showing the way. To that end, we would like to begin our program with an old Native American war chant. We encourage you to singalong, in this very room Prince created a revolution, now it’s our turn.

И его группа сыграла Killing in the Name Of, где весь текст спела публика.

Я, пожалуй, немного компенсирую вчерашний отзыв о работе OpenClaw — не то, чтобы ложкой дёгтя, но наблюдениями противоположного характера.

Внутри неплохо спроектированного продукта находятся все те же современные модели со всеми их недостатками. И на них я тоже уже наткнулся.

Например, как не ухищряйся и не придумывай новые прекрасные методы работы с памятью, перешибить собственные знания модели очень сложно. Я и в обычном использовании регулярно страдаю от того, как модель — совершенно все равно какая именно, хоть Opus 4.5, хоть Gemini 3 Pro, — настаивает, что её не существует, а актуальная версия либо Claude Haiku 3.5, либо Gemini Flash 2.0. У меня давно есть дополнение к промпту, где явно сказано, что перед упоминанием любой версии продукта, модели или библиотеки надо проверить фактически актуальную версию — даже в таком виде модель регулярно мне сообщает, что я ошибся и указал не вышедшую еще модель. В OpenClaw я сразу указал, что проверять надо и даже отдельно сказал “Заведи себе файл с версиями, запиши туда актуальные и раз в две недели проверяй” — и все равно в очередном скрипте он вписал google flash 2.0. Причем, когда я послал исправлять — он исправил в конфиге и оставил захардкоженной модель в скрипте. Когда я пнул еще раз — он исправил в скрипте и дописал fallback — до google flash 2.0!

Это, как понятно, я уже нарушил чистоту эксперимента, глазами глядя на каждую редакцию скрипта.

Вообще, модели фантастически плохо знают две вещи — собственный API и собственные возможности. И в очередной задаче это проявилось — сначала OpenClaw написал скрипт, который не учитывал параметры reasoning в запросе к LLM, а потом я понял, что агент решил не ту задачу. Я ставил задачу проверять пачку RSS и присылать мне дайджест, а он написал скрипт, который проверяет RSS и присылает дайджест — но это не agentic решение, с тем же успехом я мог бы написать такой скрипт и без него.

Собственно, с этим я сталкивался и в Claude Code — когда ему говоришь “сделай это скиллом”, он пишет очень правильный промпт, но это не скилл, поскольку он даже не оформлен правильно.

Так что оптимальное использование OpenClaw — очень внимательно его посмотреть, проанализировать и вытащить хорошие наработки в собственные настройки. Именно так я и сделал еще на прошлой неделе. Так что у меня уже какая-то своя версия Claude Code, которой я и работаю.

Два дня возился с OpenClaw (он же Moltbot, он же Clawdbot).

Я не стал его ставить на мак — у меня есть и mac mini, и mac Studio, которые можно задействовать, но пока я не готов давать ему доступ ко всем аккаунтам и логинам, а VPS в облаке справится не хуже. Пришлось, правда, повозиться — доступ к управлению ботом предусматривает либо ssh-туннель, либо использование Tailscale, а я давно для приватного доступа использую Cloudflare Tunnel. Но настроить получилось — и я оказался в очень знакомой ситуации, когда инструмент есть, а попробовать не на чем.

Пожалуй, главное изменение, которое у меня произошло в связи с обширным использованием LLM — исчезли невозможные задачи. Любая сложность или задача, связанные с большим количеством информации или автоматизацией чего-то рутинного, теперь воспринимаются как своеобразный вызов — а ну, как с этим справиться?

С другой стороны, конечно, иногда в разгар боев с Claude Code ощущаешь себя героем мультика про крылья и ноги — “лучше день потерять, потом за два часа долететь”. На гораздо чаще получается наоборот.

Вот довольно скромный пример. Попался тут большой файл с техническим руководством, который надо было перевести. Попался он не мне, но, глядя на утомительный процесс перевода docx-файла с картинками, выносками и таблицами, сложно было не захотеть помочь.

В Калифорнии скончался Скотт Адамс, автор комиксов про Дилберта. Ему было 68 лет. В прошлом году он сообщил, что борется с агрессивной формой рака простаты.

Комиксы про Дилберта (и еще нескольких героев) взлетели в 90-х как прекрасная сатира на офисную жизнь. Скотт на волне успеха написал несколько книг — в том же сатирическом ключе. Пару лет назад он разошелся в онлайне, назвав негров в Америке “группой ненависти”, после чего ему припомнили неоднозначные высказывания о Холокосте и женщинах и более 1000 изданий отказались от контрактов на публикацию комиксов. Он продолжал выпускать новую серию на платных сервисах и неизменно вел стримы на своем канале в YouTube. Собственно, еще вчера такой стрим и шел.

Много лет встречаю в анонсах конференций и курсов знакомые многим фразы «Вы получите только практические знания, никакой «воды», только действенные инструменты, 100% практические кейсы, это не «теория», а практические фреймворки» и так далее. Честно говоря, всегда воспринимал это как удобный слоган — точнее, сначала это было удобно, потому что как-то отличало от конкурентов, которые использовали что-то очень корпоративное вроде «Конференция посвящена рассмотрению системных вопросов трансформации парадигмы бизнес-процессов с помощью стратегических подходов в контексте цифровой трансформации».

Но потом все равно это стало таким же штампом, тем более что о каких практических знаниях можно рассказать за 20-30 минут доклада? Каким может быть уровень упрощения кейса, чтобы вложить его в 10-15 слайдов?

Недавно, когда я в очередной раз как-то встретился с маркетологами и аналитиками, так сказать, другого поколения, у меня все-таки сложилась полная картина. Эти фразы о практичности я слышу где-то лет 15, у большинства нынешних специалистов опыт работы такой или меньше, качество высшего образования известно, то есть можно предположить, что почти все профессиональные знания они получили именно на таких ивентах или на курсах из интернета, где также обещают «исключительно практические знания по использованию действенных инструментов», а у многих еще и тимлиды и руководство примерно с таким же багажом — вот так мы и получаем «специалистов», где все, что написано в ответе сервиса, является истиной, а обновление профессионального интерфейса вызывает ступор, потому что ссылки незнакомые, а «практический курс» еще не обновил скриншоты.

Я, еще учась в вузе, несколько раз встречал учебные пособия для техникумов (да, колледжи только начали появляться) и даже ПТУ. Там сразу была заметна разница — если в учебнике для вуза (по спецкурсу, например, «Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте») приводилось несколько математических формул, то для техникумов формул было меньше и они были упрощены, а для ПТУ писалось что-то вроде «Нажмите кнопку, проверьте, что сигнал включился». Конечно, и для вузов были методические пособия для выполнения курсовых проектов с, так сказать, адаптированными формулами и полезными таблицами, но на экзаменах нас спрашивали о том, что написано в учебниках или что преподавалось на лекциях, что на самом деле вполне совпадало с содержанием учебников.

А сейчас, после 15 лет продвижения «исключительно практических знаний», мы во многих сферах жизни имеем поколение специалистов, которые научились по методичкам и работают, не понимая смысла своих действий. Поэтому у нас с одной стороны «роль кибербезопасности преувеличена», а с другой — высказывания «экспертов» о «уютном оупенсорсе с лавандовым латте».

MTV прекращает вещание последних музыкальных каналов — с 31 декабря 2025 года в Великобритании закрываются MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live. Аналогично в Австралии, Польше, Франции и Бразилии. Финальным клипом на MTV Music стал “Video Killed the Radio Star” от Buggles — тот самый, с которого канал начал вещание в США в 1981 году.

Видео действительно убило радиозвезду — MTV превратил поп-музыку в визуальный медиум. Но потом стриминг убил видеозвезду. Хотя если честно, MTV убил себя сам еще раньше, переключившись на Jersey Shore и подобные реалити-шоу где-то в середине нулевых. К моменту, когда YouTube стал главной площадкой для клипов, MTV уже давно не был музыкальным каналом.

С первого дня нового года в общественное достояние переходят произведения 1930 года и звукозаписи 1925-го. Впервые с 1970-х в public domain попадают работы нового десятилетия — после двадцатилетней заморозки, которая закончилась только в 2019 году.

Internet Archive, анонсируя событие, не удержался от параллелей: мир 1930-го переживал начало Великой депрессии, тревожился о банках и тарифах — “звучит знакомо?”, иронизируют они. Набор, кстати, прекрасный: песни Гершвинов “I Got Rhythm” и “Embraceable You”, “Dream a Little Dream of Me”, “Georgia on My Mind”, “Убийство в доме викария” Агаты Кристи — первая книга с мисс Марпл, дебют Нэнси Дрю в четырех романах сразу, “Мальтийский сокол” с Сэмом Спейдом, “Когда я умирала” Фолкнера. Плюс 19 мультфильмов Disney — девять с Микки Маусом и десять Silly Symphonies.

История с Disney отдельно любопытна. Компания десятилетиями лоббировала продление копирайта — закон 1998 года, который критики прозвали Mickey Mouse Protection Act, добавил 20 лет защиты. Теперь плотина постепенно размывается: в 2024-м в public domain вошел Steamboat Willie, первый звуковой Микки. Осталось подождать до 2028-го, когда туда же отправится оригинальная версия Микки из “Фантазии”. А еще через несколько лет — ранний Бэтмен и Супермен.

Internet Archive запускает конкурс Public Domain Film Remix — можно до конца дня 7 января прислать свою короткометражку и выиграть один из трех денежных призов.

Традиции и ритуалы становятся особенно важны — как со временем, так и с обстоятельствами. Поэтому каждый год в последний день я пишу заметку в блог.

К сожалению, надежды годичной давности, что 2025-й год окажется лучше предыдущих, не оправдались. Shit happens, а чудес не бывает. Но как-то мы дошли до казавшегося недостижимым будущего (день за днем, неделя за неделей, как когда-то обещали в советском фильме) и опять надеемся на будущий год.

Не буду грешить против истины — это был один из самых интересных годов в части хороших идей, полезных проектов, глубоких мыслей и общего прогресса. Чем бы вы не занимались — сравните состояние год назад и сейчас, будь-то AI, политика или экономика. А раз уж вы читаете то, что я пишу, то мы прошли этот путь более или менее вместе.

Давайте идти дальше — все становится curiouser and curiouser (чудесатее и чудесатее) в полном соответствии с трудами дедушки алгоритмов Чарльза Доджсона под псевдонимом Льюиса Кэролла.