Жадность, война и немножко компьютеры

Как многие знают, я по образованию железнодорожник, и об этом легко догадаться, поскольку регулярно я что-то такое про железную дорогу пишу.

Сейчас хочется поговорить в очередной раз про российские железные дороги, тем более что у них продолжает падать погрузка, и как это все связано с одной интересной компьютерной системой, которая им в этом помогает.

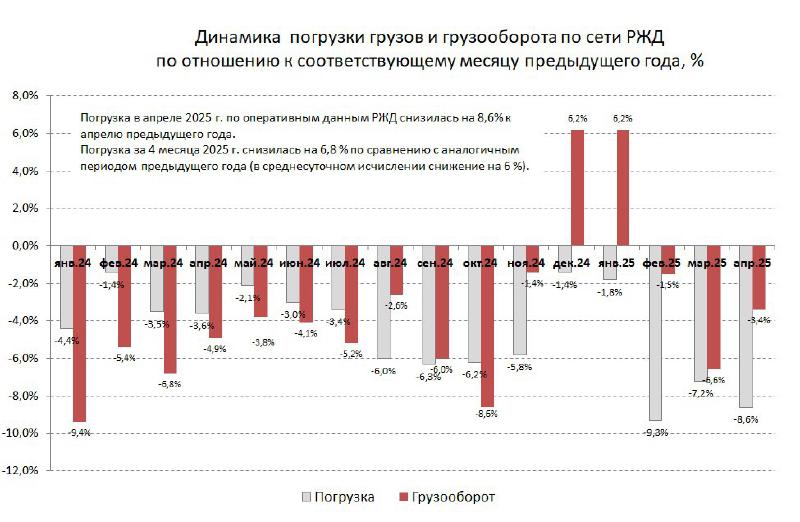

Статистика выходит неумолимой.

На протяжении 19 месяцев подряд погрузка на сети российских железных дорог падает, и апрель 2025 года тоже не стал исключением. Я уже писал как-то, что причин тому несколько.

Во-первых, это безусловно и санкции, и последующая переориентация всех потоков с запада на восток, поскольку большинство российского экспорта теперь едет не на Запад, а на Восток — точнее, Дальний Восток. Там всё сложно еще и потому, что, в отличие от развитой инфраструктуры европейской части, на Дальний Восток ведут две магистрали — Транссиб и БАМ, — и возможности маневрирования ограничены.

Во-вторых, есть большой неназываемый слон в комнате. Это воинские перевозки и вообще все специальные перевозки, которые стали, естественно, высокоприоритетным видом перевозок. Их нигде нет в статистике, но при этом они, разумеется, мешают провозу нормального груза.

Однако, есть еще одна интересная особенность, или, если хотите, один интересный фактор, который тоже не способствует нормальной работе перевозочного процесса на железных дорогах. Хотя должен как раз наоборот.

Советские железные дороги практически всю свою историю после второй мировой войны работали в режиме дефицита пропускной и перерабатывающей способности — для выполнения планов не хватало ни вагонов, ни локомотивов, ни путей. Распад СССР и последовавшие экономические кризисы сильно снизили остроту проблемы, но не устранило её полностью — например, большое количество небольших грузовых станций потеряли работу и многие были закрыты для грузовых операций, зато, например, украинские припортовые станции постоянно страдали от нехватки инфраструктуры. Способов же решить проблему немного — можно, например, запретить погрузку на определенную станцию или в адрес определенного клиента, если станция или клиент не справляются с обработкой потока, но это становится в лучшем случае регулировкой ритмичности работы «запретили-разрешили-запретили-разрешили», а в худшем портит отношения с клиентами, поскольку у них возникают простои и срывы сроков, и потенциально такой клиент может уйти на автотранспорт.

Именно с целью победить проблему дефицита пропускной способности РЖД еще в 2020 году занялась разработкой т.н. Динамической модели загрузки инфраструктуры (ДМЗИ). В 2022 году, когда проявились все вышеописанные проблемы, эта разработка была поставлена в план цифровизации на 2023 год и с начала 2023 года началось её тестирование и эксплуатация.

Что это, собственно, за система? Дело в том, что грузоперевозки на железных дорогах связаны с определенными процедурами и основная из них на данный момент — это подача заявки на перевозку. Эту заявку подает клиент, а железная дорога её согласовывает (или нет), после чего железная дорога подводит вагоны, а клиент предъявляет груз. Если всё получилось, груз загружается в вагоны, оформляются документы и железная дорога везет его куда надо.

Но заявку можно и не согласовать. Например, нет подвижного состава. Или — смотри выше — станция назначения не справляется с выгрузкой и погрузка новых вагонов приведет к тому, что поезд с ними бросят, не доведя до назначения, и всё это будет стоять и ждать своей очереди на выгрузку. А это дополнительные расходы плюс уменьшение пропускной способности железной дороги.

Так вот, идея ДМЗИ в том, что эта система сама принимает заявки клиентов и логически их контролирует. Главная задача системы – не допустить принятия к перевозке заявок сверх установленного плана и возможностей железнодорожной сети. Проще говоря, ДМЗИ сверяет каждый запрос на грузоперевозку с актуальной пропускной способностью всех задействованных участков и объектов инфраструктуры — причем с учетом уже принятых заявок. В возможностях системы предусмотрена разработка альтернативных маршрутов или корректировка дат погрузки. Только, если всё это не помогло, заявка отклоняется, причем автоматически — то есть там нет живого человека, который должен утвердить решение системы.

Утверждается, что отклоняется не более 4% заявок. Но не всё так безобидно.

Во-первых, как любая новая система, ДМЗИ имела свои детские проблемы. Например, клиенты могли подачей заявок резервировать себе вагоны под погрузку — то есть заявку подают на понедельник, вагоны подводят, перевозка не выполняется, клиент платит небольшой штраф, но вагоны вот стоят и во вторник порожняк под погрузку обеспечен. Отличить такие ложные заявки невозможно, а система учитывает их в расчете нагрузки. Но это полбеды.

Во-вторых, в системе заложена приоритизация грузов. С целью спасения экспорта высший приоритет был присвоен контейнерным перевозкам и экспортным грузам (включая уголь) на Дальний Восток. Плюс не забываем про воинские перевозки. Модель резервировала пропускную способность под такие высокоприоритетные заявки, даже если у таких отправителей на данный момент не было готового груза. При этом отправители с менее приоритетными грузами, но реально имеющие товар «на колесах», получали отказы, ибо лимиты инфраструктуры уже распределены за другими.

В-третьих, от ДМЗИ начали страдать перевозки в европейской части. То самое резервирование под экспортные грузы на восток приводило к тому, что отказы получали заявки на перевозку внутри европейской части, которые вполне могли быть выполнены — там и сеть развитее, и возможности маневрирования пропускной способностью больше.

В-четвертых, вне приоритетов оказались предприятия металлургической и химической промышленности — а это производства непрерывного цикла, они не могут остановиться и подождать, либо они грузят металл, либо гасят домну, останавливают прокатные станы и возвращаются через полгода. Магнитогорский металлургический комбинат вообще сообщал, что ему грозит падение производства на 30% и он не один такой.

При этом еще один любопытный фактор проблем в работе — профицит вагонов, который уже называют острейшим. В погоне за стремлением обязательно обеспечить подвижной состав под погрузку, да еще и в условиях, когда немалая часть вагонов принадлежит частным компаниям, количество вагонов на сети РЖД заметно превысило возможности инфраструктуры — при расчетных возможностях в 1,25 млн вагонов их количество приближается к 1,4 млн. А их надо где-то держать, как-то возить, а производители локомотивов не очень могут угнаться за вагоностроителями.

Первое, что я подумал, когда изучил вот это всё, — что, в-общем-то, и раньше честный расчет показывал, что проехать нельзя, но с помощью мата, смекалки и руководящей роли компартии проезжали, пропихивали, закрывали глаза и давали план. Да, в паспорте подъездного пути клиента написано, что он может погрузить 25 вагонов. Откуда компьютеру знать, что, если чуть подпереть и подложить доску, можно поставить 30 и погрузить их вдвое быстрее? Вот он и отказывает клиенту, он материться не умеет и сам от мата быстрее работать не начинает.

Но второе, что я подумал, — как же надо было управлять сетью железных дорог, чтобы в стране с такой дальностью перевозки заставить такое количество клиентов уйти на автотранспорт? В Украине эта конкуренция всегда ощущалась, поскольку средняя дальность перевозки, если мне не изменяет память, и в начале 90-х не превышала 700 км, а это вполне посильная дистанция для автотранспорта. Но в стране, где этот показатель в 2-3 раза выше — как?

А вот так. Жадность, война и немножко компьютеры.